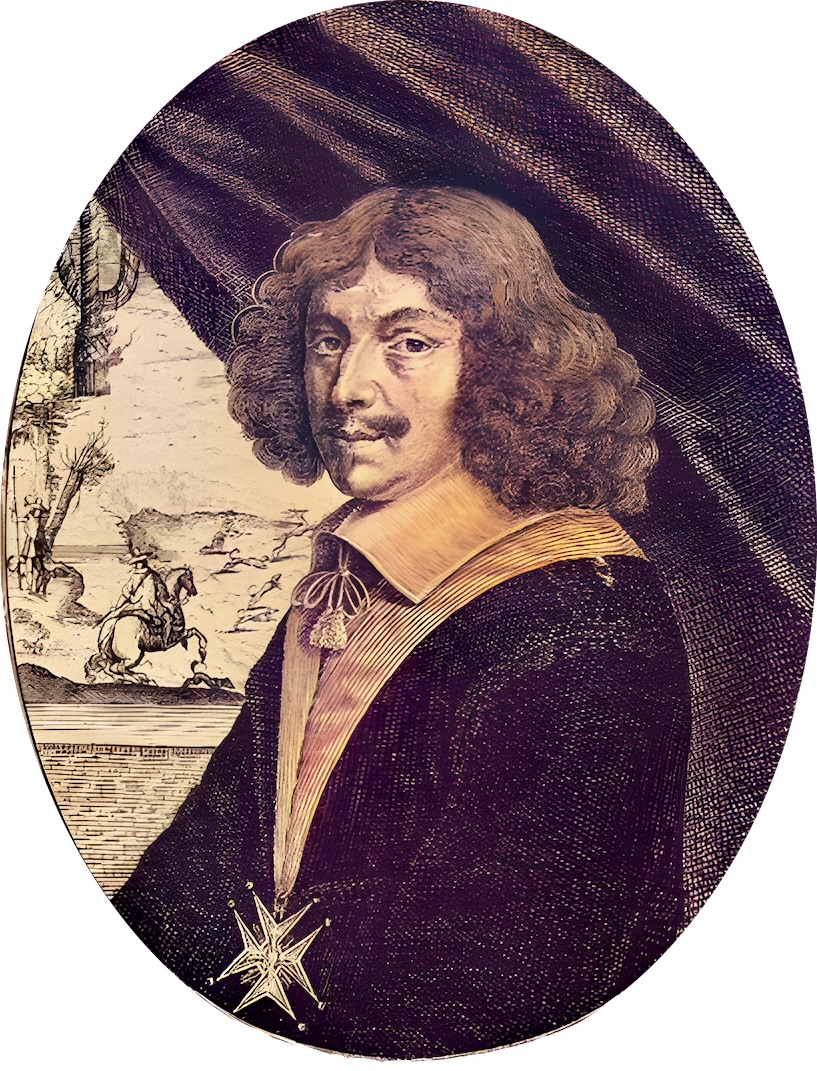

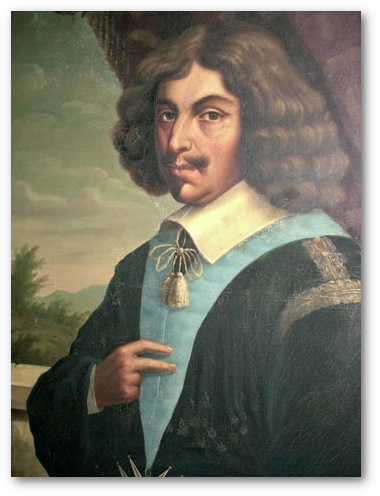

Louis Barbier dit l'abbé de La Rivière, seigneur de Petit-Bourg

(Sennemont), conseiller du Roi en son conseil d'État, chancelier des

Ordres de Sa Majesté, né en 1593 à

Vandélincourt, près de Compiègne . Fils d'Antoine Barbier dit de La Rivière, commissaire de l'Artillerie en Champagne et de Cécile Le Maire.

. Fils d'Antoine Barbier dit de La Rivière, commissaire de l'Artillerie en Champagne et de Cécile Le Maire.

| Antoine Barbier,

fils de Mathieu Barbier, et de Marie Morel, son épouse en

premières noces. Baptisé le 25 mars 1573, à Vaudelincourt. Il est dit

sieur de la Rivière à son contrat de mariage. Commissaire de

l'Artillerie en 1591 ; contrôleur de la chancellerie et audience de la

Cour de Parlement à Chalons le 16 février 1593 ; archer des gardes du

Roi en 1595. Époux de Cécile Le Maire, fille de Nicolas Le Maire, bourgeois de Montfort-l'Amaury et d'Isabeau Courtin, le 31 mars 1592. Mort en août 1637. |

Louis Barbier est boursier au collège de Lisieux.

Tonsuré le 29 mars 1603.

Régent au collège du Plessis à Paris.

Aumônier de Pierre Habert de Montmort, évêque de

Cahors. En 1621, il est introduit par ce dernier dans l'entourage de

Gaston de France, duc d'Orléans et frère de Louis XIII, alors en

disgrâce. Il devient son Premier-Aumônier et son secrétaire de 1643 au 2 février 1660.

Il est perçu comme un homme fin et adroit, de caractère bas et servile. En outre, d'aspect délicat et fort douillet, prenant le plus grand soin de sa personne. (DETHAN, La vie de Gaston d'Orléans).

En 1626, il devient Premier-Aumônier de Marie-Louise de

Bourbon-Montpensier, duchesse d'Orléans, et obtient la charge de maître de l'oratoire de Gaston d'Orléans, frère du

roi de France.

Aumônier de Marguerite de Lorraine, duchesse d'Orléans.

Grand-Aumônier de la reine, Anne d'Autriche,

épouse du roi Louis XIII.

Abbé commendataire de Saint-Père-en-Vallée, au diocèse de Chartres

(abbaye résignée

par l'abbé Philippe Hurault,

seul descendant de la maison de Cheverny, par le décès de son frère

Henri, de l'avis de Gaston d'Orléans, moyennant une pension de 6.000

livres. Le pape Urbain VIII, sur le brevet du roi admit cette

résignation par ses bulles du 14 mai 1635. Prise de possession le 25

juin 1635), abbé commendataire de Saint-Benoît-sur-Loire au diocèse

d'Orléans (en décembre 1642), de Sauve-Majeure, de La Grasse, au diocèse

de Carcassonne, de la Sauve, près de Bordeaux (Archives départementales

de la Haute-Marne, cote G 17), de Notre-Dame-de-Lyre, au diocèse

d'Évreux, chanoine de Saint-Honoré ; il profite

de plusieurs

bénéfices ecclésiastiques.

Il introduit les Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur dans l'abbaye de Saint-Père.

Il intrigue durant la Fronde dans la mouvance de Gaston d'Orléans.

Le temps ayant fait son œuvre, il se rapproche du

cardinal Mazarin dont il reçoit les faveurs et le titre de seigneur de

Seinemont. Foi et hommage au chapitre de Saint-Spire par Me Michel Bonnefont, au nom de l'abbé de La Rivière, seigneur d'Évry-sur-Seine et Seinemont, du 21 janvier 1645.

Il est nommé chancelier des Ordres du Roi sur la

démission de M. de Chasteauneuf, Garde des sceaux de France, et garde

des sceaux de l'Ordre du Saint-Esprit le 22 mars 1645.

Le 9 novembre 1648, un Placard contre Mazarin et La Rivière est trouvé au bout du Pont-neuf de Paris. Bibliothèque de l'Institut de France, manuscrits de la collection Godefroy, Ms 277-378, cote fol. 237.

En 1650, lors de la réforme du monastère de

Saint-Père, afin de faire taire les nombreuses réclamations des

religieux au sujet de l'important revenu de l'abbaye presque entièrement

en son seul pouvoir en qualité d'abbé commendataire, il promet de

payer 800 livres tous les ans pour les réparations nécessaires à

l'entretien des lieux. Il oublie cependant habituellement sa promesse.

Sourd aux imprécations et faisant fi des plaintes et des menaces.

Le 24 avril 1652, une déclaration est faite devant Jacques Barré, notaire royal en la prévôté de Corbeil, commis pour la confection des terriers et censiers des terres et seigneuries d'Évry-sur-Seine et de Seinemont, anciennement Petit-Bourg, aux termes de laquelle Messire Louis de La Rivière, ministre d'État, chancelier, surintendant et commandeur des Ordres de Sa Majesté, reconnaît qu'à lui appartiennent : la ferme et bâtiment vulgairement appelée la ferme de Saint-Maur, pour ce qu'elle a cy-devant été acquise, par feu le sieur Galand, de Monseigneur l'Illustrissime archevêque de Paris, auquel elle appartenait du doyenné de Saint-Maur, audit archevêché, qui était anciennement le lieu seigneurial de la seigneurie dudit Évry-sur-Seine ; les haute, moyenne et basse justice dans l'étendue de la seigneurie d'Évry-sur-Seine, ressortissant par appel en matière civile en la prévôté royale de Corbeil, et pour les criminelles au Parlement de Paris ; la collation, nomination et présentation de la chapelle de Notre-Dame et de Saint-André, fondée en l'église paroissiale de Saint-Pierre d'Évry-sur-Seine ; des dîmes ; la maison seigneuriale du château de Seinemont ci-devant dit Petit-Bourg, avec les bâtiments, pavillons, jardins, et parc ornés de fontaines, canaux, cascades (...) figures et statues de pierre de liais de marbre, en dépendant ; la ferme de Rouillon ; les censives ; des terres labourables, etc. Archives départementales de Seine-et-Oise, cote G 248 (Liasse) - 8 pièces, papier.

Ordonné prêtre en 1655, le 28 février de la même

année il est nommé évêque de Langres et par voie de conséquence

duc et pair de France. Confirmé le 15 novembre 1655. Il est sacré

le 2 janvier 1656, dans l'abbaye du Lis, près de Melun, par Anne de

Lévis de Ventadour, archevêque de Bourges, assisté de Jean de

Lingendes, évêque de Mâcon, et de François Faure, évêque d'Amiens. Il

prit possession par procuration avant de faire son entrée solennelle la

même année.

| (...) Le sort burlesque, en ce siècle de fer, D'un pédant, quant il veut, sait faire un duc et pair. (Boileau, Satire I.) |

Le 9 juin 1660, il devient Grand-Aumônier de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, épouse du roi Louis XIV.

La Rivière disait du cardinal de Richelieu qu'il

était sujet à battre les gens et qu'il avait plus d'une fois battu le

chancelier Séguier et Bullion. (TALLEMANT, Historiettes. Tome II).

Il semble, à en croire Tallemant des Réaux, qu'il vécu en concubinage avec Mlle

Legendre, à laquelle il légua à sa mort 20.000 livres et que, fort

soucieux de son apparence, il changeait parfois d'habit trois à quatre fois par

jour (TALLEMANT, op. cit.)

Les armes de Mgr Barbier de La Rivière : d'azur au chevron d'or accompagné de trois croisettes au pied fiché du même, posées deux, une.

Les armes de Mgr Barbier de La Rivière : d'azur au chevron d'or accompagné de trois croisettes au pied fiché du même, posées deux, une.

DAGUIN en 1877, dans Les évêques de Langres. Étude épigraphique, sigillographique et héraldique,

indique que les ouvrages de la bibliothèque de Louis Barbier de La

Rivière sont ornés d'un fer à ses armes accompagnées des attributs

épiscopaux. La bibliothèque de Chaumont (Haute-Marne) possède plusieurs

volumes dont les plats ont été frappés de ce fer. Il cite. Guigard, Armorial du Bibliophile, t. II, p. 31.

Ces armes sont décrites par le Père Anselme (d'azur au chevron d'or accompagné de trois croix au pied fiché de même). Elles figurent sur le vitrail de l'église Saint-Pierre de Chartres, 5e fenêtre de l'étage supérieur à gauche, d'après d'Arnoncourt, Chartres : notes héraldiques et généalogiques, p. 39. (DE L'HORME, Notes généalogiques).

Son sceau épiscopal : ovale, de 40 millimètres

sur 32 millimètres. Armorial : écu à un chevron accompagné de trois

croix au pied fiché ; couronne ducale, surmontée d'un chapeau d'évêque ;

cordon du Saint-Esprit. Sans légende (D'après un dessin manuscrit cote

17035 du fonds latin de la Bibliothèque nationale, p. 263). Nota. Le

père Anselme. - Chevillard indique les croix d'argent. (DAGUIN, op.

cit.)

En 1666, intervient la transaction conclue entre Louis de La Rivière, évêque de Langres, pair de France, ministre d'État, commandeur des Ordres du Roi, Grand-Aumônier de la Reine, demeurant à Paris, en son hôtel de la place Royale, d'une part et Mre Maupeou, chevalier, seigneur de Monceau, conseiller du Roy en ses conseils et président ès enquêtes du Parlement de Paris, aux termes de laquelle, pour prévenir et terminer toute contestation, ce dernier cède au seigneur de Sennemont tout et tel droit de haute, moyenne et basse justice qui pouvait lui appartenir sur le château de Sennemont, vulgairement dit Petit-Bout, et reçoit de lui en contre-échange toute la haute, moyenne et basse justice faisant partie de celle d'Évry, appartenant audit seigneur évêque et duc de Langres, dans l'étendue du château de Monceau, sa ferme, ses cours, jardins, parcs et autres lieux. Archives départementales de Seine-et-Oise, cote G 248 (Liasse) - 8 pièces, papier.

Il teste le 24 septembre 1654, le 15 janvier 1655,

léguant au roi son buffet de vermeil doré et au duc d'Orléans sa maison

de Petit-Bourg (Insinuations du

Châtelet, Archives nationales, cote Y 217, f° 474), et le 22 mai 1669.

Par une de ses dispositions de dernière volonté, qui ne se trouve pas

dans son testament de 1655, Louis Barbier de La Rivière aurait donné 30

pistoles (cent dix écus) à l'auteur de son épitaphe d'honneur. Si tel

est le cas, ce ne fut pas une bonne idée. Il en eut trois fort

satiriques, dont celle-ci :

| Ci-gît un très grand personnage, Qui fut d'un illustre lignage, Qui posséda mille vertus, Qui ne trompa jamais, et qui fut toujours sage ; Je n'en dirai pas davantage, C'est trop mentir pour cent écus. |

Il s'inscrit comme l'un des principaux bienfaiteurs

du séminaire de Langres en léguant à cet établissement, par son

testament de 1669, la somme de 12.000 livres. Ce testament,

témoignage vivant de la piété et de la religion d'un prélat que

l'histoire ne nous représente pas comme exemplaire en toute chose,

contient des legs pour la somme de 663.150 livres non compris le

mobilier ni les biens patrimoniaux de cet évêque. Or, sur cette somme,

énorme pour le temps, il légua plus de 400.000 livres tant pour les

pauvres que pour les autres bonnes œuvres, dont 30.000 au diocèse de

Langres et 100 écus seulement pour son épitaphe. Ce dernier legs, un peu

mesquin, fut gagné par un de ses diocésains, le poète Lamonnoye, de

Dijon, qui lui composa la fameuse épitaphe, plus spirituelle que

charitable et plus mordante que sincère et véridique (Abbé Roussel, Le diocèse de Langres, T.4).

DAGUIN, op. cit., indique que le testament de Louis

Barbier se trouve aux Archives de la Haute-Marne, sous la cote G 24,

Évêché et Chapitre de Langres.

Peu de temps avant son décès, il se rend à Rome et en revient avec la promesse du cardinalat auquel il aspirait.

Il meurt à Paris, le 30 janvier 1670, à l'âge de 77 ans, dans son hôtel de la place Royale.

Ce fut par son seul mérite, d'autres disent par ses

intrigues, que Louis Barbier de La Rivière s'éleva aux premières charges

de l'État.

Pierre Barbier de La Rivière, son frère et héritier par bénéfice d'inventaire entrera en procès contre Guillaume de Beauvais.

Il est inhumé dans l'église Saint-Paul (ou aux Minimes de la place Royale, selon les auteurs), malgré son vœu d'une sépulture chez les Chartreux, auxquels il léguait 10.000 francs, ces derniers refusent son argent et son corps. Cf. Lettre (L. 977) de Guy Patin à André Falconet, 13 & 14 mars 1670.

L'Inventaire après décès de ses biens du 27 mars 1670 se trouve aux Archives nationales, minutier central, cote CV 825.

Les perruques très-communes aujourd'hui en France & dans les pays circonvoisins. Toute la Gaule était autrefois chevelue. Au commencement de la monarchie française, & longtemps depuis, il n'y avait que les rois de France qui eussent droit de chevelure, c'est-à-dire de porter cheveux longs. Ils ont joui de ce droit jusqu'au milieu du XIIe siècle. Depuis, & ils ont porté les cheveux courts, & point de perruques. Exemple mémorable de François Ier. Louis XIII reprit les cheveux longs. C'est sous son règne que les perruques d'hommes ont commencé en France. Les Courtisans, les rousseaux & teigneux en ont pris les premiers. Elles se sont multipliées depuis 1659. Les ecclésiastiques n'en ont porté que depuis 1660. Les abbés à la mode ont commencé à en porter, & ils ont été suivis par beaucoup d'autres ecclésiastiques de tous les Ordres. L'Abbé de la Rivière, mort évêque de Langres, est le Patriarche des ecclésiastiques perruquets. L'usage des perruques a toujours passé pour infâme dans l'Église, selon M. du Saussay, évêque de Toul. Il faut pourtant avouer que jamais les perruques d'hommes n'ont été plus commune qu'elles le sont à cette heure. (...) Les abbés, ou soi-disant tels, les abbés de Cour, les abbés damerets, les abbés à la mode, & c'est tout dire, cassèrent la glace le premiers pour les perruques, & ils ne firent pas grand scrupule d'en porter, voyant que les gens du monde avec lesquels ils ont tant d'autres rapport, n'en faisaient pas. Leurs perruques furent courtes & petites d'abord, & ces sortes de perruques s’appelèrent, comme elles s'appellent encore aujourd'hui, des perruques d'abbé ; et le premier qui en porta fut l'Abbé de la Rivière, qui est mort évêque de Langres, & que l'on peut par conséquent appeler avec justice, le Patriarche des ecclésiastiques perruquets. (THIERS, Histoire des perruques, 1690, p. 23-32.) |

Bibliographie :

Lettres de l'abbé Louis de la Rivière, depuis évêque de Langres, écrites depuis 1635 jusqu'en 1646. Manuscrit.

Sources :

Volumes consacrés à l'histoire de l'Ordre du Saint-Esprit, Bibliothèque

nationale de France, département des manuscrits, cote Clairambault

1235, CXXV, années 1641-1654, 123 feuillets. Cote de substitution MF

11423, matrice R 135454.

Testaments du 18 janvier 1655 et 22 mai 1665, les deux in fol. de 4 pages (s.l.n.d.), Bibliothèque nationale, fol 4 n 27 37404 & 37 403 (DE L'HORME, Notes généalogiques).

La conférence du cardinal Mazarin avec le Gazetier, mazarinade, Bruxelles, 7 mai 1649, in 4°, 38 p.

TALLEMANT des RÉAUX (Gédéon.), Historiettes. Mémoires pour servir à l'histoire du XVIIe siècle, tome I, Paris, 1657, MONMERQUÉ (Louis-Jean-Nicolas) & alii, Paris, 1834, p. 387.

THIERS (Jean-Baptiste, curé de Champrond), Histoire

des perruques, où l'on fait voir leur origine, leur usage, leur forme,

l'abus & l'irrégularité de celles des ecclésiastiques, Paris, 1690, Avignon 1777.

GUIBOURG (dit le père Anselme de Sainte-Marie, Pierre, de) & CAILLE (Honoré, du Fourny), Histoire

généalogique et chronologique de la Maison royale de France, des Grands

officiers de la Couronne et de la Maison du Roy, Tome second,

Catalogue des chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit, Officiers de

l'Ordre du Saint-Esprit, Chanceliers et Garde des sceaux, Commandeurs

des Ordres du Roy, VIII C., Paris, 1712, p. 1758.

PEIGNOT (Étienne-Gabriel), La vie et les ouvrages de Bernard de La Monnoye, Mémoires de l'Académie des sciences et Belles Lettres de Dijon, Dijon, 1832, in-8°.

FISQUET (Honoré, de), La France pontificale, Gallia Christiana,

histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de

tous les diocèses de France, depuis l'établissement du Christianisme

jusqu'à nos jours, Paris, 1864, p. 340.

DAGUIN (Arthur), Les évêques de Langres. Étude

épigraphique, sigillographique et héraldique, Mémoires de la Société

historique et archéologique de Langres, Tome III, Langres, Paris, 1877.

ROUSSEL (Charles-François, abbé), Le diocèse de Langres, histoire et statistique,

tome IV, Librairie de Jules Sallet, éditeur, Langres, 1879, quatrième

partie, chapitre 1er - Séminaires diocésains. - Le Grand Séminaire de

Langres, p. 6.

MERLET, Bibliothèque chartraine, Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, volume 19, 1883, p. 19 à 21.

CORDA (A.), Catalogue des factums et autres documents judiciaires antérieurs à 1790, tome premier, Bibliothèque nationale, département des imprimés, Paris, 1890, Factum pour Mre Pierre Barbier de La Rivière (...) héritier par bénéfice d'inventaire de défunt Mre Louis Barbier de La Rivière (...) évêque (...) de Langres (...) contre Me Guillaume de Beauvais (...) et Mre Du Monstier, S. l. n. d., in-f° (f° Fm 821 et Thoisy, 239, f° 567). Réponse (f° Fm 822).

COÜARD (Émile), Inventaire sommaire des Archives départementales de Seine-et-Oise antérieures à 1790, Série G, articles 1-1167, 1895.

L'HORME (Édouard-Étienne-Arthur, baron de), Notes généalogiques, volume 1, familles d'Abemont à Berbis, Barbier de la Rivière, manuscrit. Don de sa fille, Mme la Comtesse Germaine Le Tourneur d'Ison, en 1973, Archives départementales de la Haute-Marne, cote 22 J 1.

DETHAN (Georges), La vie de Gaston d'Orléans, ed. de Fallois, Paris, 1992, p. 128-130.

BERGIN (Joseph), The Making of The French Episcopate (1589-1661), Yale University Press, New-Haven & London, 1996, p. 568-569.

SCOTT (Paul), Masculinité et mode au XVIIe siècle : L'Histoire des perruques de l'abbé J.-B. Thiers, in L'homme en tous genre. Masculinité, textes et contextes,

Revue Itinéraires, Littérature, textes, cultures, sous la direction de

Gary Ferguson, numéro inaugural, 2008, pp. 77-89 ; en ligne depuis le

1er décembre 2008, openedition.org/itineraires/2209 ; Éditions

L'Harmattan, 2009.

Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits,

édités par Loïc Capron, Bibliothèque

interuniversitaire de santé, Paris, 2018. Publication sur l'internet

réalisée par la direction des bibliothèques et musées de l'Université

Paris-Cité.

Archives départementales de la Seine-et-Oise, cote E 6899.